Die Odenwälder Waldhub(f)endörfer

von

(Manfred Kassimir)

В

В

Der Odenwald war bereits zur vorchristlichen Zeit besiedelt. Kelten und Germanen waren nachweislich die ersten Volksgruppen, die den Odenwald urbar machten. Ihnen folgten die Römer, die das Gebiet des Odenwaldes unter der Gebietsbezeichnung „Germania Superior“ verwalteten. Der noch in Teilen sichtbare Odenwaldlimes legt davon ein eindeutiges Zeugnis ab. Nach Rückzug der Römer übernahmen die Franken die Verwaltung und teilten das Gebiet zwischen Rhein-Main-Neckar in „Gaue“ ein. Die Verwaltung dieser Gaue wurde u. a. den Klöstern oder der Krone nahestehenden Adligen übertragen.

So taucht bereits im „Codex laureshamensis“ des Kloster Lorsch 755/756 der Ausdruck „Hube“ auf.

Dieser Begriff umfasste die Siedlungslandschaften des Rhein-Main-Neckar Gebietes.

Das Kloster Lorsch setzte zur Verwaltung weltliche Personen ein, die fГјr die Steuereintreibung und fГјr die einfache Rechtsprechung zustГ¤ndig waren.В

Durch die klösterliche Ordnung wurde der Odenwald in seiner äußeren Erscheinungsform bis in die heutige Zeit geprägt. Die planmäßige Besiedlung ist in vielen Dörfern des Odenwaldes noch heute sichtbar. Mit ausschlaggebend für die heutige Struktur war der Geschichtsschreiber und Biograf Karl des Großen, Einhard. Das Odenwälder Gebiet, das zuvor unter direkter Verwaltung des Kaiserlichen Hofes stand, erhielt Einhard für seine erbrachten Leistungen als Geschenk, welches dieser, kinderlos geblieben, 819 dem Kloster Lorsch vermachte. Von dort aus wurde die planmäßige Kultivierung des Odenwaldes eingeleitet.

Waren zuvor nur einzelne Gehöfte im Odenwald vorhanden, die sich auf Anhöhen und Bergrücken angesiedelt hatten, so wurden nun planmäßig Rodungen großer Flächen und Trockenlegung von Sumpfgebieten und Talauen vorgenommen, um landwirtschaftliche Nutzflächen zu gewinnen.

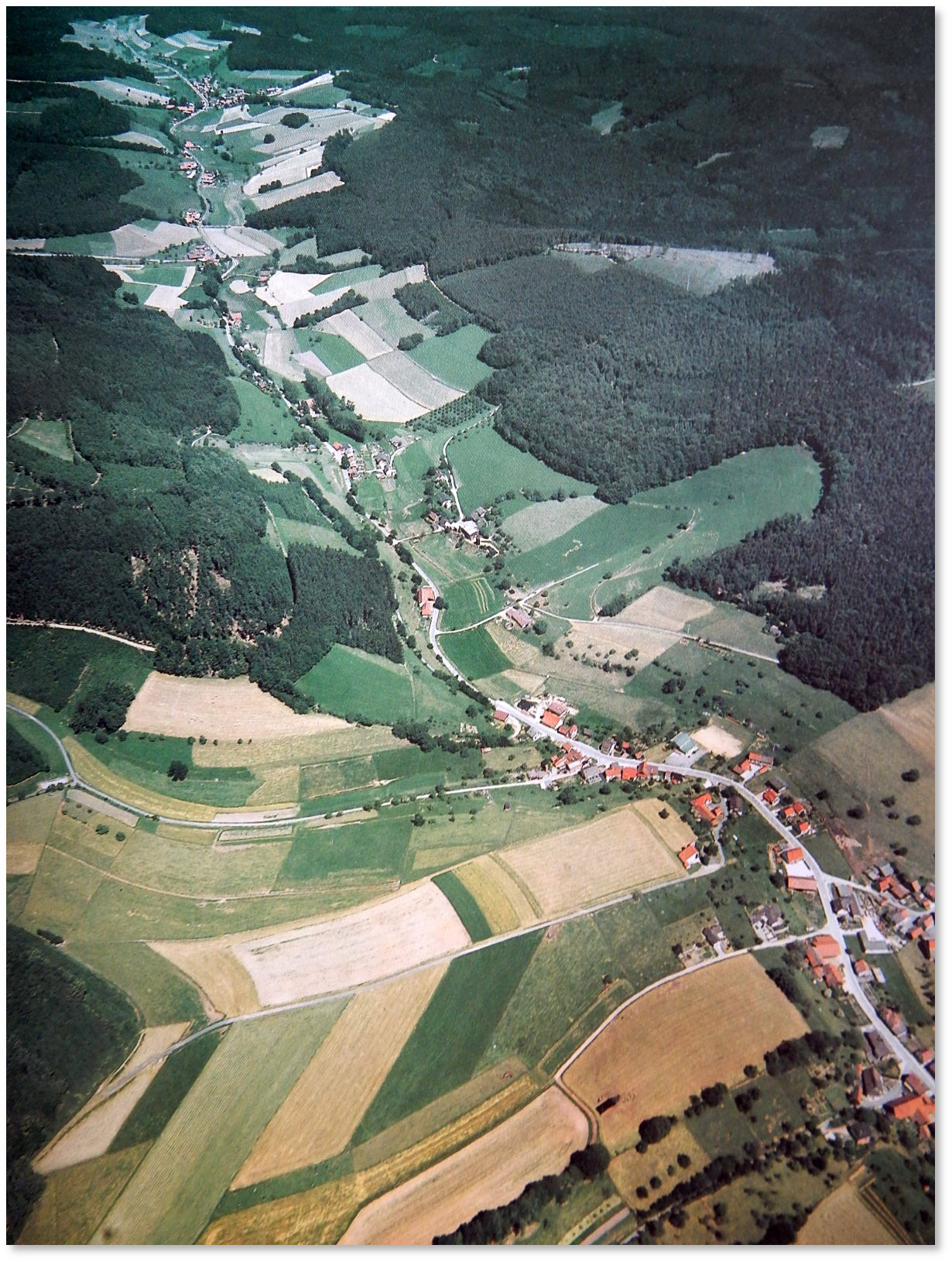

Der Odenwald war aufgrund seiner langgestreckten Talauen für das Anlegen von „Waldhubendörfern“ sehr geeignet

|

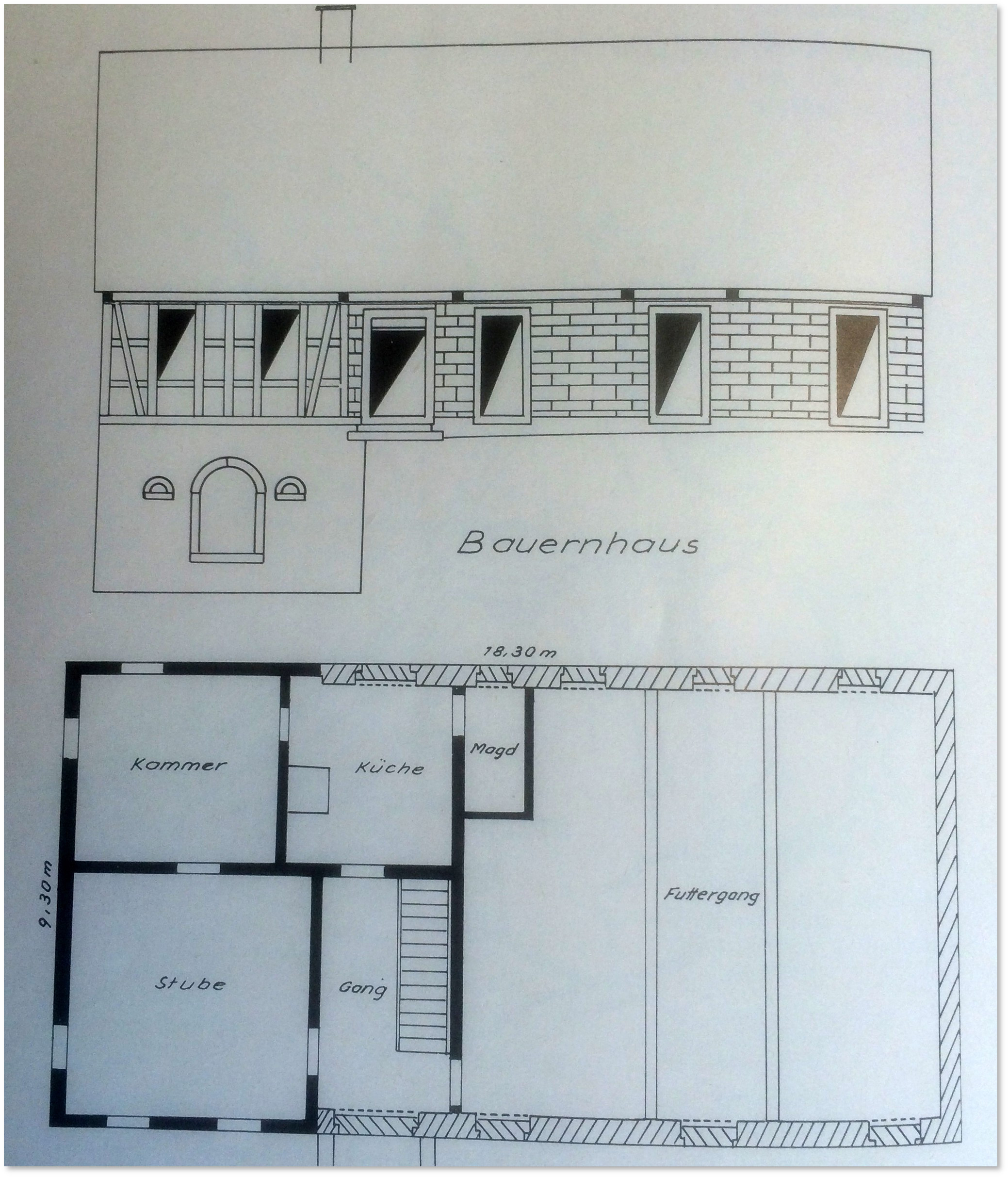

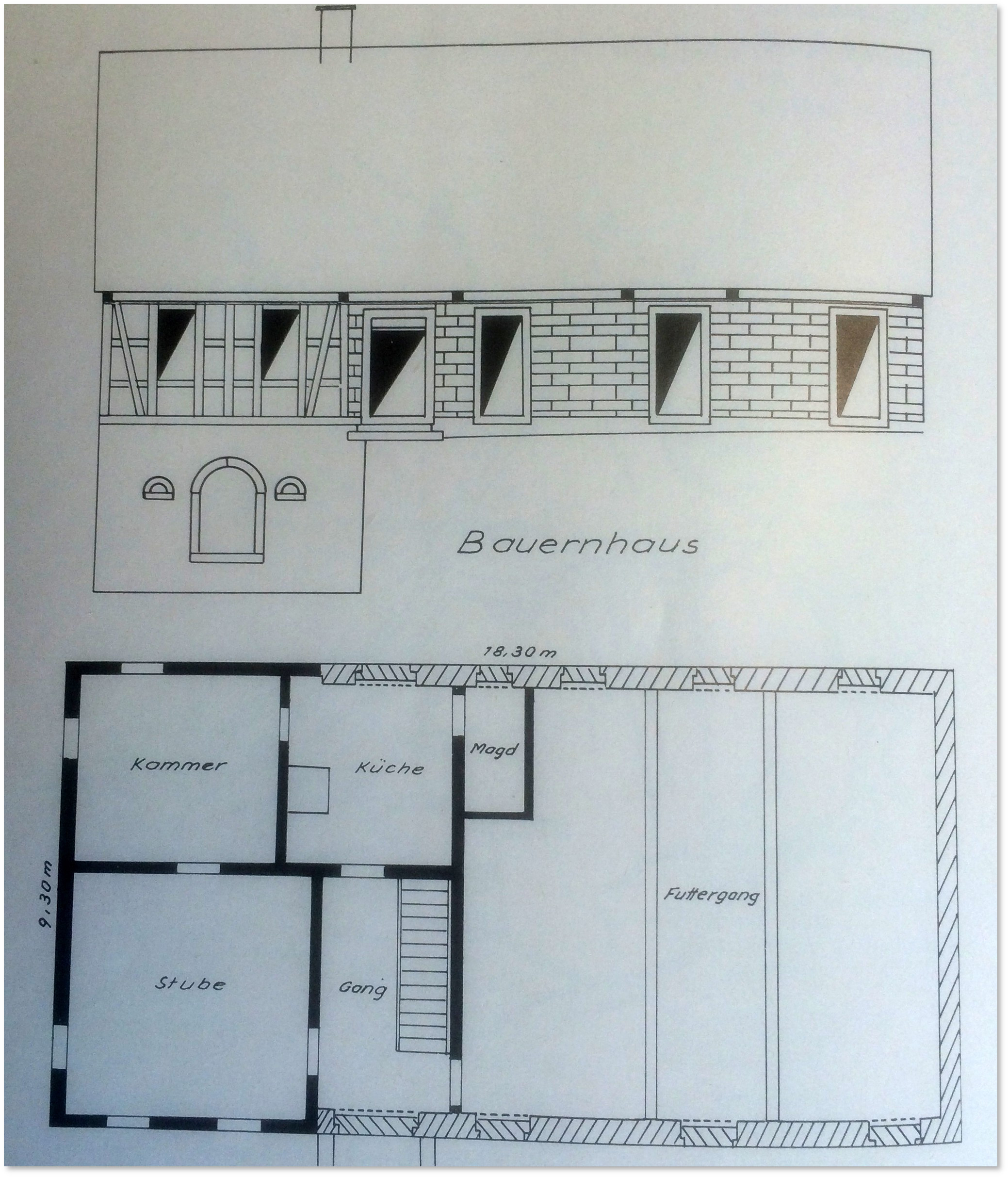

Bereits 1095 fanden im Lorscher Codex „Hubendörfer“, wie z. B. Mossau, Falken Gesäß, Bullau, Würzberg und Hesselbach aufgrund von Zinsforderungen und Frondiensten als „Hubendörfer“ Erwähnung. Der Begriff „Hube“, in Norddeutschland als „Hufe“ bezeichnet, ist ein landwirtschaftliches Anwesen, bestehend aus einem offenen Dreiseitenhof mit Garten, Weide, Ackerland und Wald. Das Ausmaß einer „Hube“ ist nicht an ein bestimmtes Flächenmaß gebunden, sondern ist darauf ausgelegt, dass die Ertragsleistung der „Hube“ ausreichend ist, um das Auskommen der Bauernfamilie zu sichern. Im Odenwald waren ca. 30 bis 40 Morgen üblich.

Die Bezeichnung „Hube“ ist aus dem Mittelhochdeutschen „Houba“ überliefert, was einfach „Fläche“ oder „bäuerlicher Besitz“ bedeutet. So sind die Begriffe „Hufe“ oder „Hof“ artverwandt.

Auch die Familiennamen „HГјbner, Huber, Hofbauer, Neubauer“ finden ihre Namensabstammung in diesem Begriff.В

|

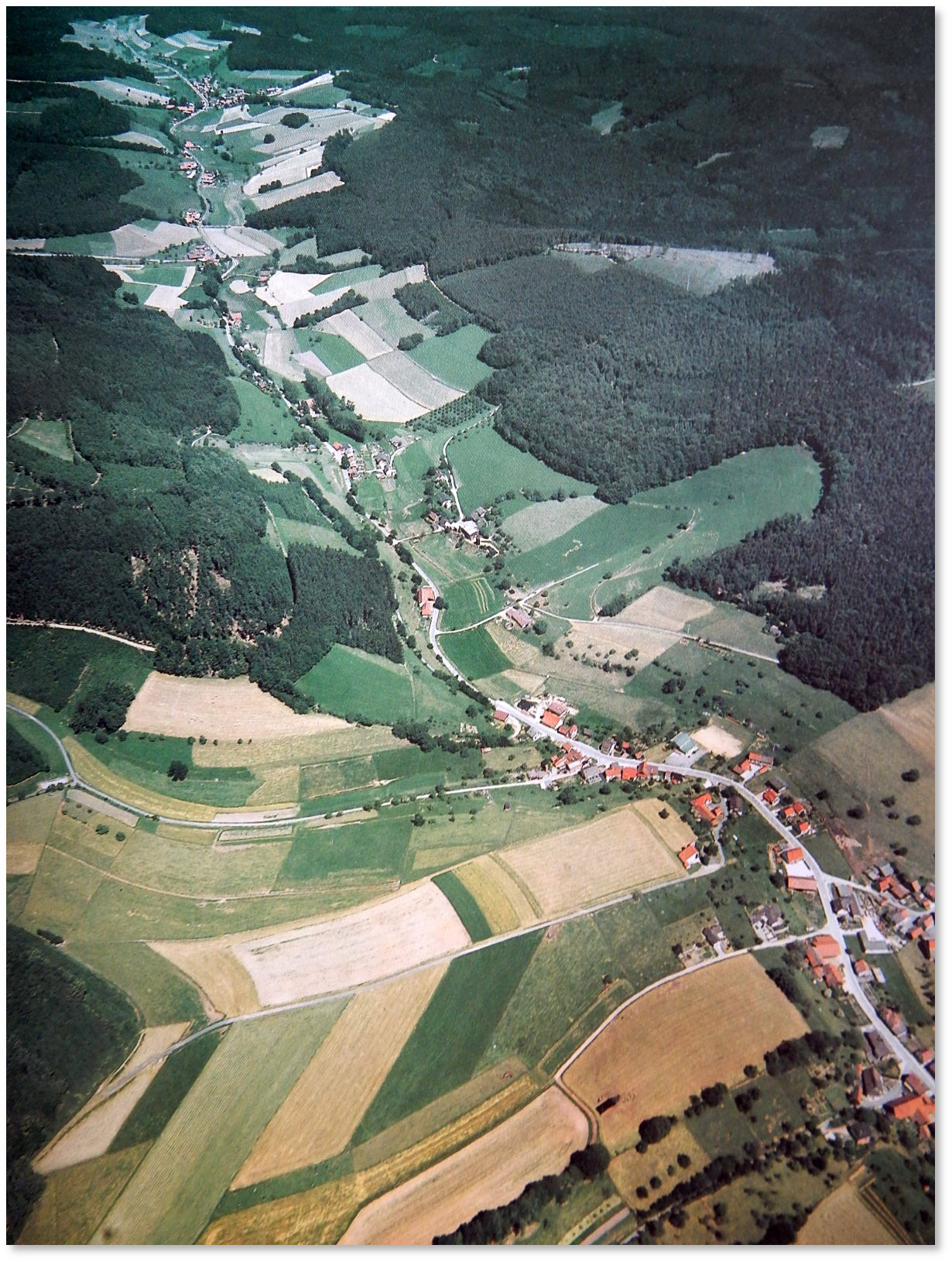

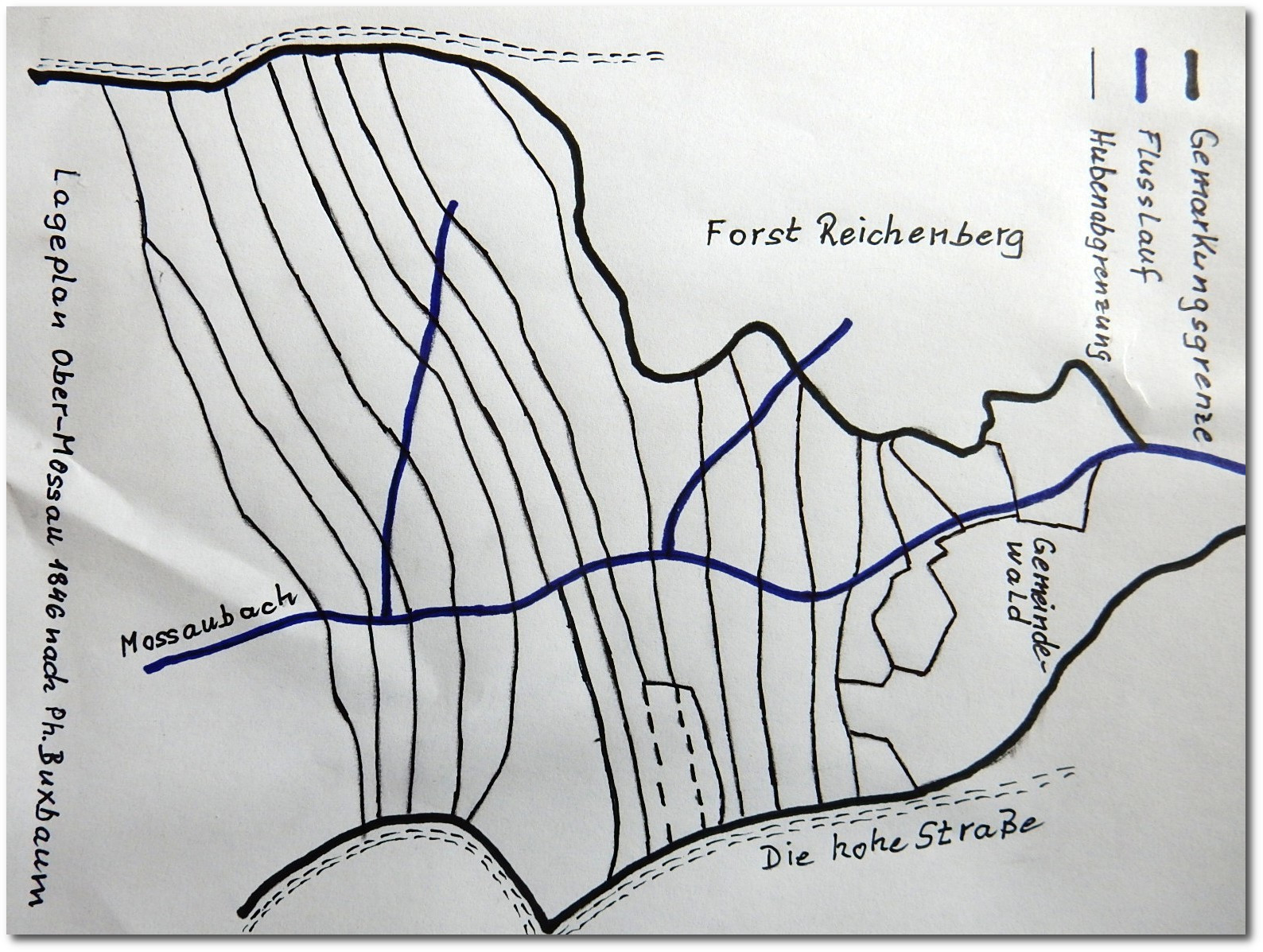

Der Odenwälder passte sich den Gegebenheiten der Landschaft und dessen Nutzen an und entwickelte die charakteristischen Formen eines „Hubendorfes“, wo sich eine „Hube“ von der Talaue bis zum Wald auf dem Höhenrücken ausdehnte.

Eine „Hube“ wurde in einer Talaue angelegt, die mit einem Bachlauf durchzogen war. Je nach der Beschaffenheit einer Talaue konnte die „Hube“ in eine Richtung oder beidseitig der Talaue ausgerichtet werden.

В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В  В В В В В В В В В В В В В В

В

Wurde eine „Hube“ nur einseitig angelegt, kam das Scherzwort zum tragen:

„In Mosse wern die Pannekuche nur oaseitig gebacke!“

Die „Hube verlief rechtwinklig zum Bachverlauf. Die Hofstatt wurde unmittelbar in der Senke in der Nähe des Baches angelegt. Der Hofstatt folgten der Bauerngarten mit seinem Gemüse und Kräutern. Dem Garten folgten die Viehweiden und Ackerland hangaufwärts, bis auf dem Höhenrücken der Wald eine natürliche Abgrenzung zur gegenüberliegenden „Hube“ bildete.

Jede „Hube“ hatte eine optische Abgrenzung zur Nachbarhube. Durch Rodung und Kultivierung fielen Lesesteine an, die am Rand des Areals abgelegt wurden. Diese Lesesteine, die heute mit Buschwerk überwuchert sind, sind noch deutlich an den Feldrainen erkennbar.

Eine „Hubenansiedlung“ konnte beliebig erweitert werden, bis das zu kultivierende Tal seine natürlichen Grenzen aufwies. In der Regel lagen die einzelnen Bauerngehöfe zw. 300 bis 400 Meter auseinander. Die Dörfer zogen sich entsprechend weit in die Länge. Die „Huben“ reihten sich wie eine Perlenkette aneinander. So kamen in der Bezeichnung des Dorfes die Begriffe Ober-, Mittel- und Oberdorf zustande.

Ein Ausdruck, der noch heute Bestand hat, lautet:

„Des is jo sou loang wie Mosse!“

В

Die „Huben“ gab es in unterschiedlichen Grundkonstellationen. Das waren die

Königshube                königliche Landschenkung an Adlige mit besonderen Verdiensten

FreihubenВ В В В В В В В В В В В В В В В В В von Abgaben und Frondiensten befreite Huben

LaГџ- od. LehnhubenВ В В die bei dem Tod des Besitzers an den Bewirtschafter Гјberging (vererbt wurde)

UnfreienhubeВ В В В В В В В В В В В В die Huben die vom Grundherrn als Lehen vergeben wurden und pacht- zins-fronpflichtig waren

FreihubenВ В В В В В В В В В В В В В В В В В wurden von freien Bauern bewirtschaftet, die auf den erwirtschaftetenВ Ertrag Steuern abfГјhren mussten.

Außer dem Bauer und seiner Familie lebten auf einer Hube auch Knechte und Mägde, die als unfrei zu bezeichnen waren und die bei Besitzerwechsel mit in das Eigentum des neuen Besitzers übernommen wurden.

War die Abgabe des Zehnten (Zins, Gült) zunächst in Naturalien zu leisten (Getreide, Fastnachtshühner pp), wurde dies spätestens nach dem 30-jährigen Krieg durch Geldzahlung abgelöst. Die Abgaben bezogen sich auf das erwirtschaftete Produkt und die vorhandenen Gebäude nach dem Grundsatz:

„Wo ein Kamin raucht, fällt auch Rauchhafer als Steuer an“!

Weitere Abgaben an Hubholz (bestimmtes MaГџ an Scheitholz) an den Landesherrn war Гјblich. Die Fuhr- und Frondienste wurden als Arbeitsleistung beibehalten.

Viele der angelegten „Huben“ erhielten den Namen des Erstbesitzers. Diese Namen wurden in der Regel bei Besitzerwechsel beibehalten und sind teilweise in der heutigen Zeit noch gebräuchlich.

|

Im Odenwald galt für die Landesverordnung der Ordnung der Herrschaft eine „Hube“ in ihrer Gesamtheit

Zitat aus der Landesverordnung:

В

„So oft sich der Fall zuträgt,

dem Tod abgeht, oder in einem

so sollen die nächsten Erben

der Herrschaft angenehm ist

letztendlich niemand gestattet

einem Hof wohnen“.В

В

В

|

|

Hubenbewirtschaftung die Grafschaft Erbach (Statua und Erpach). Das bedeutete, dass unteilbar war.

В

В

dass der Besitzer einer Hube mit

anderen Weg der Hube abkäme,

alsbald wiederum jemand, der

darauf setzen. Es soll

sein, dass zwei Besitzer auf

В В

В

В

|

Nur mit der Genehmigung des Landesherrn durfte die Hube verkauft oder weiterverpachtet werden. Gab es für die „Hube“ keine Erben oder sonstige Nachfolger, fiel die „Hube“ an den Landesherrn zurück. Dieser vergab die „Hube“ an einen neuen Pächter und hatte dabei die Möglichkeit den Pachtzins neu festzusetzen.

Erst 1806, im Zuge der Aufhebung der Reichsunmittelbarkeit der Grafschaft Erbach, wurde der Grundsatz der Unteilbarkeit der „Hube“ aufgehoben. Diese Veränderung lagen der Bevölkerungszuwachs, der extensiven Bewirtschaftung (Aufgabe der Dreiländerwirtschaft und Einführung der Düngung) und des wirtschaftlichen Fortschrittes zugrunde. Hinzu kamen 1830 und 1848 bedeutende Missernten, die eine Auswanderungswelle nach sich zogen.

Die durch „Huben“ gebildeten Reihendörfer wurden als „Waldhubendörfer“ bezeichnet. Es wurde über einen langen Zeitraum die „Dreifelderwirtschaft“ bevorzugt, was heißt, dass von drei Feldern zwei Felder bewirtschaftet wurden, während das dritte Feld zu seiner Erholung brach lag. Wurde zunächst im jährlichen Rhythmus Korn, Heidekorn und Hafer im Wechsel angebaut, kamen später der Kartoffelanbau, Raps, Hanf und Tabak hinzu.

Ein wichtiger Bestandteil einer „Hube“ war der Wald. Dieser lieferte Bauholz, Holzkohle und Brennholz. Buchen und Eichen waren überwiegender Bestandteil des Waldes. Kiefern und Fichten waren weitgehend unbekannt. Für den Eigenbedarf nicht genutzte Hölzer wurden mittels Flößerei für den Schiffsbau zu ihrem Bestimmungsort transportiert.

Zu einem „Waldhubendorf“ gehörte die Allmende. Die Allmende bestand zumeist aus Wald- und Weideflächen und durfte von allen Hubenbauern, die der Dorfgemeinschaft angehörten, gleichermaßen genutzt werden. Für die gerechte Zuteilung war der Schulheiß verantwortlich.

In einem „Hubendorf“ siedelten sich auch die benötigten Handwerksberufe an. So fanden in den Dörfern Wagner, Schmiede, Schreiner und andere Kleinhandwerker ihr Auskommen. Vollwertige Mitglieder der Dorfgemeinschaft waren sie nicht. Das blieb den „Hubenbauern“ vorbehalten. Diese wählten den Gemeindevorstand und den Schultheiß. Sie bestimmten auch die Gestaltung ihres Dorfes.

Ein tiefer Einschnitt in die Entwicklung der Odenwälder „Waldhubendörfer“ kam mit dem 30-jährigen Krieg. Mit Beginn des Krieges 1618 kam eine große Leidenszeit über die Bevölkerung. Der Odenwald war Auf- und Durchmarschgebiet der kaiserlich/katholischen und der reformierten Truppen. Diese mussten mit Nahrungsmittel versorgt werden. Dies alleine stellte bereits eine große Herausforderung an die Bevölkerung dar. Hinzu kamen marodierende Söldnergruppen, die plündernd und brandschatzend durchs Land zogen. Vielerorts ließen sie total verwüstete Felder und Häuser, auch ganze zerstörte Dörfer, zurück, so z. B. Eulbach, das als Dorf aufgehört hatte zu existieren. Als Begleiterscheinung hielt die Pest und andere Krankheiten Einzug in den Odenwald, sodass mit Ende des 30-jährigen Krieges die Odenwälder Bevölkerung um nahezu 80 % dezimiert war.

В

|

Die Landesherrschaft war gezwungen Neusiedler anzuwerben. Hier boten sich Neubürger aus der Schweiz an, die von dem verheerenden Glaubenskrieg und dessen Folgen verschont geblieben waren. Aber auch Glaubensflüchtlinge aus Frankreich (Hugenotten) fanden so ihren Weg in den Odenwald. Eine Neuverteilung der wüst liegenden „Huben“ wurde planmäßig umgesetzt. War eine einzelne „Hube“ nicht zu vergeben, wurde sie mit einer benachbarten „Hube“ zusammen gelegt. So entstanden größere Gehöfte (Roßbacher Hof). Die Neuankömmlinge erhielten über Jahre hinweg Steuervergünstigungen oder gar Steuerbefreiungen zugesprochen. So wurden in der Folgezeit fremdklingende Namen wie z. B. Abbe, Nieratzky, Fennrich, Hotz, Brunner, Kredel, Lehmann oder Schilling im Odenwald heimisch. Diese Namen sind in der heutigen Zeit aus dem Odenwald nicht mehr wegzudenken.

В

В

|

В

В Quellen:

| Bär, Adam |

Grundlagen und Aufbau der Landwirtschaft im Landkreis Erbach |

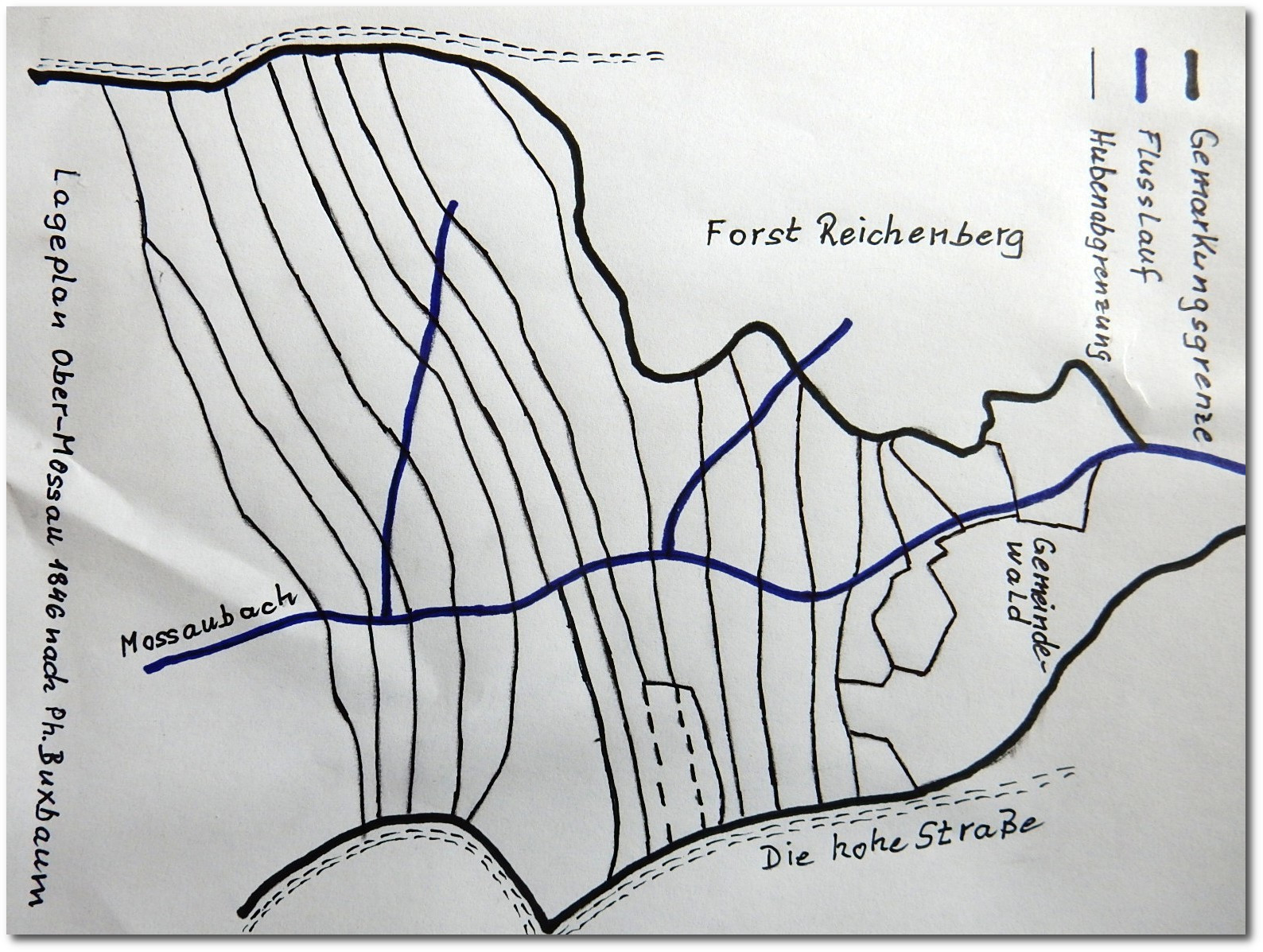

| Buxbaum, Phillip |

Beiträge zur Siedlungs- und Wirtschaftsgeschichte des Odenwaldes

Wie Ober-Mossau wüst und wieder belebt wurde – Die Heimat 11/1938 |

| Colmar, Hans Ulrich |

Schnellertsbericht 1993 |

| Dascher, GeorgВ |

Folgen der Aufteilung von Huben, Beispiel Ober-Kainsbach – gelurt 2002

Folgen der Aufteilung von Huben – Odenwaldheimat

Die Odenwälder waldhufen sind unterschiedlich groß – 1000 Jahr Ober-Kainsbach

|

| Diersch, Ingeborg |

Ich will von Erbachs BГјrgern singen |

| Endlich, Claudia |

Die landwirtschaftliche Entwicklung Airlenbachs |

| Fuchs, M. |

Hubendörfer |

| Gerbershagen, Paul |

Die Gemarkung Ober-Ostern – Der Odenwald 1968 Heft 4 |

| Grohrock, Georg |

Zur Geschichte der Oberdörfer Lautern, Gadernheim und Raidelbach |

| GГјnther, Wolfram |

Die Huben und Grundbesitz in SchlierbachВ |

| Hahl, MichaelВ В |

Waldhufendörfer |

| В Hardes, WernerВ |

600 Jahre HГјttenthalВ |

|  Höreth, Friedrich |

Altes Erbhofbauerntum im ehemaligen Amt Freienstein – Volk u. Scholle 1939

Geschichte und Geschichten aus dem Odenwald Bd. 1

Bauernhöfe und Bauernfamilien im Amt Freienstein – Die Heimat 1965-69

Aus der Geschichte eine Odenwälder Bauernhofes – Die Heimat 1965-69

Schweizer Einwanderer im Odenwald – Die Heimat 1938

Die alten Hubendörfer der Oberzent – Die Heimat 1942

Die weiße Haube – Geschichte eines Hofes zu Momart i. Odw. – Die Heimat 12/1937

Bauernfamilien und Bauernhöfe im Amt Freienstein – Der Odenwald 1967 Heft 1

Die Helmshube – Volk u. Scholle 1939

В |

| Haag, Heinz-OttoВ |

Waldhubenhof – Kredelghut in Hüttenthal – gelurt 2003

Das Waldhubendorf - Kredelsgut in Hüttenthal – Odenwaldheimat 2002

В |

| Karb, Heinrich |

Das gr. Hubengut des Wormser Andreasstift u. a. geschl. GГјter i. d. Gem. Lampertheim |

| Mößinger, Friedrich |

Was uns der Odenwald erzählt Bd. 3

Der Nesse-Hog – Volk u. Scholle 1939 |

| Reutter, RolfВ |

Über das Eigene der Odenwälderischen Huben-Verfassung

Die Teilung des Hohensteiner Hubenwaldes 1820-1831 |

| Roggenbuck, Walter |

Auf der Suche nach zwei Huben – gelurt 2002 |

| SchГјtz,Matthias |

Das Logo der Waldhufenschule Zotzenbach – Gesch.-Bl. Krs. Bergstraße 2002 B. 1 |

| SensbachtalВ |

Die alten Hubendörfer - 650 Jahre Sensbach |

| Spohr, Wolfgang |

über das Wort und Begriff „Hufe“ – Eberbacher Geschichtsbl. 1969-76 |

| Weyrauch, Reinhold |

Geschichtliche Entwicklung Erlenbachs 1388-1846 |

| Wikipedia |

Waldhufendorf |

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

|

В В В В В В В

В В В В В В В